Letzte Woche wurde Karol Nawrocki, der neue Präsident Polens, der im Wahlkampf von der nationalkonservativen PiS-Partei unterstützt wurde, vereidigt. Ein Wendepunkt in der politischen Entwicklung des Landes. Donald Tusk hat nun einen offenen Gegner im Präsidentenpalast und nur noch zwei Jahre bis zu den nächsten Parlamentswahlen. Gleichzeitig ist die extreme Rechte auf dem Vormarsch – sichtbar nicht nur an der stabilen Position der Konfederacja, sondern auch am Aufstieg des offen antisemitischen Verschwörungstheoretikers Grzegorz Braun. In einer Gesellschaft mit einem derart starken Rechtsruck stellt sich die Frage: Wo findet die polnische Linke in diesem Puzzle ihren Platz?

Nawrocki, der formal als unabhängig gilt, wurde nicht nur von der PiS-Partei, sondern auch vom scheidenden Präsidenten Andrzej Duda, einem engen PiS-Verbündeten, unterstützt. Trotz zahlreicher Skandale, die während des Wahlkampfs ans Licht kamen, gelang ihm ein knapper Sieg – mit weniger als 370 000 Stimmen Vorsprung in einem Land mit 38 Millionen Einwohnern. Sein Erfolg bestätigte die sarkastische Einschätzung mancher Beobachter, die PiS sei, ähnlich wie Donald Trump, „skandalresistent“. Auch ideologisch gibt es Parallelen: Nawrocki besuchte Trump während seines Wahlkampfs, und wenige Wochen vor der Wahl fand die amerikanische Conservative Political Action Conference (CPAC) im Osten Polens statt. An der Amtseinführung in Warschau nahm sogar eine offizielle Delegation des US-Präsidenten teil.

Im Wahlkampf griff Nawrocki den amtierenden Ministerpräsidenten Donald Tusk offen an und machte die Regierung für mehrere Krisen – unter anderem in der Justiz – verantwortlich. Er präsentierte ein klar euroskeptisches Programm, das den Europäischen Green Deal, die gemeinsame europäische Migrations- und Asylpolitik sowie den Beitritt Polens zur Eurozone ablehnt. Nawrocki inszenierte sich als konservativer Politiker, der dem Schutz nationaler und christlicher Werte verpflichtet ist. Vor allem aber kündigte er von Beginn an eine Präsidentschaft an, die in scharfer Opposition zur Regierung stehen werde.

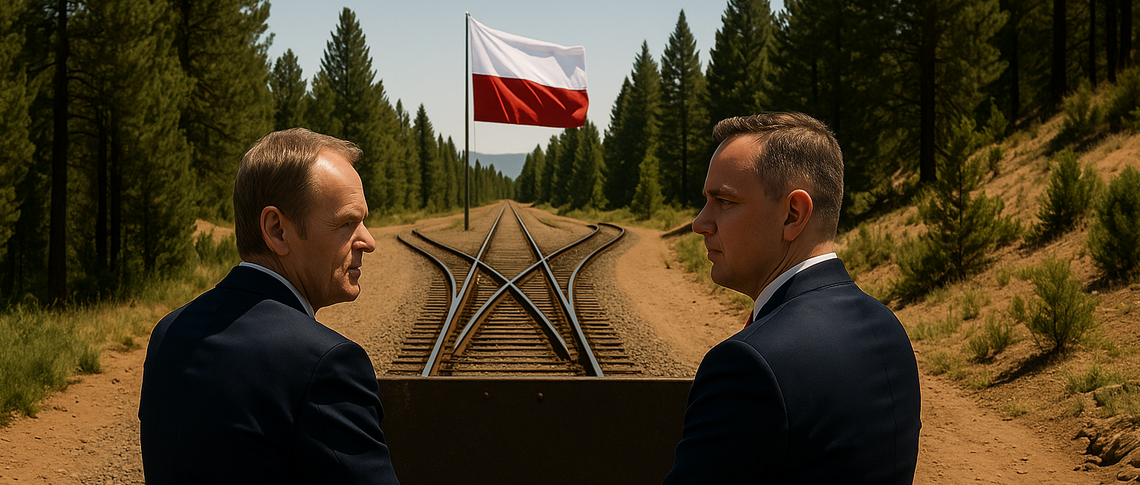

Das ist in der Tat ein ernstes Problem für Tusk. Das Blatt hat sich gewendet: Von der anfänglichen Euphorie, als es ihm im Dezember 2023 gelang, nach acht Jahren PiS-Herrschaft eine liberal-linke Koalition zu bilden, ist kaum noch etwas übrig. Laut Umfragen vom Juli bleibt PiS-Chef Jarosław Kaczyński der am meisten misstraute Politiker des Landes (56 Prozent Misstrauen, 30 Prozent Vertrauen) – allerdings dicht gefolgt von Donald Tusk (52 Prozent Misstrauen, 35 Prozent Vertrauen). Auch die Zustimmung zu Tusks Regierung sinkt: 48 Prozent der Bevölkerung bewerten sein Kabinett negativ. Um wieder breitere Unterstützung zu gewinnen, hat Tusk verstärkt auf migrationskritische Stimmungen gesetzt: mit Grenzkontrollen und der Ankündigung von Leistungskürzungen für ukrainische Geflüchtete. Doch diese populistischen Manöver scheinen nicht zu fruchten. Tusks Regierung steckt in der Klemme.

Polen hat offensichtlich eine deutliche Rechtswende vollzogen.

Neben der anhaltenden Polarisierung der polnischen Politik, die sich in zwei unversöhnliche Lager – Tusks Bürgerplattform und PiS – spaltet, tritt ein neues Phänomen zutage: Bei der Präsidentschaftswahl erzielte die extreme Rechte bemerkenswerte Ergebnisse. Sławomir Mentzen von der Konfederacja, einem Verbündeten der deutschen AfD, kam in der ersten Runde mit knapp 15 Prozent der Stimmen auf den dritten Platz. Überraschend belegte Grzegorz Braun mit über sechs Prozent den vierten Platz. Der offen antisemitische Verschwörungsideologe hatte im Europäischen Parlament seine Immunität verloren, weil er in Polen Hassverbrechen begangen hatte. Erst vor Kurzem stellte er öffentlich den Holocaust infrage, ohne dafür an Unterstützung einzubüßen.

Polen hat offensichtlich eine deutliche Rechtswende vollzogen. Sławomir Mentzen sprach vor allem junge Männer an, aber nicht nur sie. Sowohl Mentzen als auch Braun erzielten in Ostpolen, in ländlichen Regionen und in Kleinstädten beachtliche Erfolge und mobilisierten sogar Nichtwähler. Vor allem aber gewannen sie Anti-Establishment- und Proteststimmen von jenen, die den endlosen Machtwechsel zwischen Bürgerplattform und PiS satthaben. All das dürfte deutschen Leserinnen und Lesern bekannt vorkommen, erinnert es doch an das Erfolgsrezept der AfD.

In dieser Hinsicht hat die PiS die Stimmungslage geschickt erkannt und einen Präsidentschaftskandidaten aufgestellt, der mit diesem Wandel gut resoniert: einen politischen Außenseiter, der die Sprache der neuen Rechten spricht: kultureller Konservatismus gepaart mit wirtschaftlichem Liberalismus, untermauert vom Kampf gegen die vermeintlich endlosen Anschuldigungen des Establishments. Ganz ähnlich dem Selbstbild, das Donald Trump, die AfD und vergleichbare Bewegungen pflegen.

Unterdessen bleibt die Linke in Polen schwach und zersplittert. Bei der Präsidentschaftswahl erzielten drei linke Kandidaten zusammen weniger als elf Prozent der Stimmen. Ein deutlicher Bruch innerhalb des linken Lagers ist erkennbar: Die „postkommunistische“ Mitte-links-Partei SLD konnte ihr traditionelles Wählerklientel halten und sprach vor allem Menschen in kleineren Städten und Industriegebieten an. Der Kandidat der Razem-Partei, einer radikaleren Alternative, fand hingegen vor allem bei jungen Wählerinnen und Wählern in den polnischen Metropolen Anklang, die vom politischen Status quo enttäuscht sind. Das erinnert in gewisser Weise an den jüngsten Wahlerfolg der Partei Die Linke in Deutschland.

In den aktuellen Meinungsumfragen bewegen sich sowohl die dritte linke Partei, Lewica, als auch Razem rund um die Fünf-Prozent-Hürde. Die Bildung von Wahlbündnissen war in der Vergangenheit eine erfolgreiche Strategie, und tatsächlich überschneiden sich ihre Programme in weiten Teilen. Der zentrale Streitpunkt ist jedoch die Beteiligung an der aktuellen Regierung – und die damit verbundenen Kompromisse bei klassischen linken Themen. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Linke neu sortieren und einen Platz in der zunehmend nach rechts rückenden politischen Landschaft Polens finden kann.

Fest steht: Polen steht eine turbulente Zeit bevor.

Mit dem Wahlsieg von Karol Nawrocki sind die Reformpläne von Tusks Kabinett vorerst vom Tisch. Zwar ist die Rolle des Präsidenten in Polen deutlich schwächer als die des Premierministers, doch kann er die Arbeit der Regierung wirksam blockieren: etwa indem er sein Vetorecht nutzt und Gesetzesvorlagen nicht unterzeichnet oder sie dem Verfassungsgericht zur Prüfung vorlegt, einer Institution, die weiterhin parteiisch ist und der PiS-Partei nahesteht. Nawrockis entschlossene Ankündigung, sich klar gegen die Regierung zu stellen, konterte Tusk mit den Worten, er würde eine Zusammenarbeit mit offenen Armen begrüßen, aber „erbarmungslos“ vorgehen, wenn es nötig sei. Fest steht: Polen steht eine turbulente Zeit bevor.

Diese konfrontative Rhetorik wird verständlicher, wenn man sie im Kontext des Wahlzyklus betrachtet. Die nächsten Parlamentswahlen in Polen sind für 2027 angesetzt. Donald Tusk und seine Bürgerkoalition stehen vor der enormen Aufgabe, das politische Blatt zu wenden und das Vertrauen enttäuschter Wählerinnen und Wähler zurückzugewinnen. Angesichts des laufenden Regierungsumbaus könnte Tusk sogar gezwungen sein, Platz für neue Führungspersönlichkeiten zu machen, um seine polarisierende Wirkung abzuschwächen.

Auf der Gegenseite bereitet sich die PiS-Partei darauf vor, die Macht zurückzuerobern, indem sie ein großes Comeback inszeniert und den Präsidenten als strategischen Trumpf in diesem Kampf einsetzt. Die extreme Rechte hält sich zurück und wägt ab, welche Allianzen möglich sind, ohne ihren Anti-Establishment-Charakter zu verlieren. Und die Linke kämpft (einmal mehr) ums politische Überleben. Sie sollte besser nicht das Jahr 2015 wiederholen, als kein einziger linker Abgeordneter ins polnische Parlament einzog. Der Wahlkampf in Polen beginnt bereits jetzt.