Seit Januar 2025 ist die zweite Präsidentschaft Donald Trumps darauf ausgerichtet, die weltweite Vormachtstellung der Vereinigten Staaten zu sichern. Sie rechtfertigt damit ein Paket an internationalen Zwangs- und Einschüchterungsmaßnahmen, begleitet von einer aggressiven, überheblichen Rhetorik. Gleich zu Beginn kündigte die neue Administration einen regelrechten Zoll-Tsunami an und setzte diesen unmittelbar als Zeichen der neuen Unabhängigkeit um. Dies zeigte Washingtons Wille, den Zugang zum US-Markt künftig in eine Herausforderung voller Unsicherheiten und langwieriger bilateraler Verhandlungen zu verwandeln. Dieser massive Schlag gegen das Welthandelssystem wirkt sich auf alle Wirtschaftsbeziehungen der Vereinigten Staaten aus – einschließlich der Brasiliens.

Neben einer allgemeinen Erhöhung aller Zölle auf US-Importe um zehn Prozent wurde eine Politik der differenzierten Behandlung von Ländern und Regionen eingeführt – nach unterschiedlichen und teils undurchsichtigen Kriterien. Die Notwendigkeit, das amerikanische Handelsbilanzdefizit zu bekämpfen, deutet der amerikanische Präsident als nationalen Notstand, welcher die Erhebung von Gegenzöllen rechtfertige. Im August waren bereits 94 Länder von dieser Politik betroffen. Einigen – darunter Vietnam, Südkorea, Großbritannien und die Europäische Union – gelang es, Zollvereinbarungen zu schließen, allerdings nur um den Preis verschiedener Zugeständnisse und häufig empfindlicher Verluste.

In den ersten Monaten der Amtszeit Trumps hielt Brasilien sicheren Abstand zu Washingtons Nötigungsmaßnahmen. Der Regierung Lula gelang es, ihre aktive und selbstbewusste Außenpolitik fortzuführen. Der Gestaltungsanspruch Brasílias, dessen Stimme bei Fragen der Global Governance Gehör findet, wurde durch die Rolle als Gastgeber hochrangiger multilateraler Treffen im Jahre 2025 gestärkt: unter anderem dem G20-Gipfel, dem Treffen der BRICS-Staats- und -Regierungschefs und in Kürze der Weltklimakonferenz COP30. Zudem gewannen die Beziehungen zu China, Brasiliens wichtigstem Handelspartner, auf den 28 Prozent des brasilianischen Außenhandels entfallen, einen neuen Stellenwert; beide Seiten unterzeichneten 36 Abkommen über eine breite Palette wirtschaftlicher, technologischer und kultureller Themen.

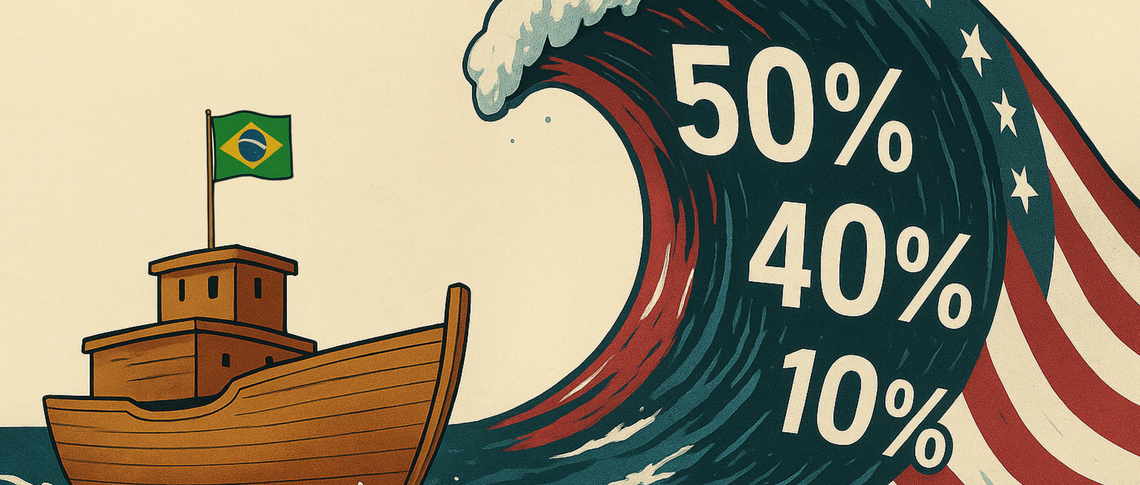

Die Regierung Lula suchte zwar den Dialog mit dem Weißen Haus, um die Folgen und möglichen Schäden der neuen US-Zollpolitik zu bewältigen – als zweitgrößter Handelspartner Brasiliens nehmen die Vereinigten Staaten zwölf Prozent der brasilianischen Exporte ab. Doch die brasilianische Strategie, unter dem Radar der aggressiven Impulse Trumps zu fliegen, hielt nur wenige Monate an. Am 18. Juli teilte die amerikanische Regierung Präsident Lula da Silva in einem Schreiben mit, dass fortan Zölle in Höhe von 50 Prozent auf Importe aus Brasilien fällig würden – Auftakt eines scharfen Wortwechsels mit dem Planalto, dem Regierungssitz des Präsidenten.

Die Begründung, durch die Erhöhung der Zolltarife das bilaterale Handelsdefizit ausgleichen zu wollen, erwies sich als haltlos, weist doch die Handelsbilanz seit mehr als 15 Jahren durchgehend einen Überschuss zugunsten der Vereinigten Staaten auf. Zudem ging das Schreiben des amerikanischen Präsidenten über handelspolitische Argumente hinaus und thematisierte politische Fragen im Zusammenhang mit dem Gerichtsverfahren gegen den ehemaligen Präsidenten Bolsonaro und mit den Urteilen des Brasilianischen Obersten Bundesgerichts (STF), welche die Interessen digitaler Plattformunternehmen der USA berühren.

Rechte Kreise nutzten die Gelegenheit, um Lula für die Eskalation mit Washington verantwortlich zu machen.

Von der Regierung Lula als „inakzeptable Erpressung“ gewertet, führte das Schreiben zu wachsenden Spannungen, welche sich durch die wiederholten öffentlichen Stellungnahmen des US-Präsidenten und seiner Mitarbeiter verschärften. Es wurden Werturteile über die brasilianische Demokratie und ihre Institutionen gefällt und die Prioritäten der brasilianischen Außenpolitik in Frage gestellt, darunter die Organisation der BRICS, deren Vorsitz Brasilien derzeit innehat.

Es folgte eine Untersuchung des Büros des Handelsbeauftragten der Vereinigten Staaten (USTR) auf Grundlage von Section 301, welche einseitige Vergeltungsmaßnahmen zum Schutz nationaler Interessen ermöglicht. Per Executive Order verhängte Trump schließlich einen zusätzlichen Zollsatz von 40 Prozent auf brasilianische Importe, ergänzt um eine Liste von 700 Ausnahmen. Die Trump-Regierung begann zudem die Wettbewerbsbedingungen nordamerikanischer Unternehmen in Brasilien in Frage zu stellen, attackierte das Sofortzahlungssystem PIX und äußerte Kritik an der Umweltpolitik, der Antikorruptions-Politik, dem Umgang mit digitalen Plattformen und den Auswirkungen präferenzieller Handelsabkommen mit Drittländern.

Die ideologisch motivierte Kampagne gewann zusätzlich an Dynamik, getragen von den engen Beziehungen einzelner Akteure und politischer Organisationen der amerikanischen und brasilianischen extremen Rechten, insbesondere zwischen Trumpismus und Bolsonarismus. Die Einflussnahme der Vereinigten Staaten in Lateinamerika, speziell in Brasilien, ist kein unbekanntes Phänomen, erhielt hier aber einen neuen Zuschnitt: Die Aktionskanäle der digitalen Medien wurden in Abstimmung mit den ideologischen Kreuzzügen der lokalen Rechten gegen die Institutionen der brasilianischen Republik – insbesondere gegen das Justizsystem – in Stellung gebracht. So entstanden Bruchlinien zwischen den politischen Kräften Brasiliens, vertieft durch die realwirtschaftlichen Kosten, die der Zollschock für brasilianische Industriezweige bedeutete. Rechte Kreise nutzten die Gelegenheit, um Lula für die Eskalation mit Washington verantwortlich zu machen.

Das zeitliche Zusammentreffen von Trumps Zollschock mit dem Gerichtsurteil gegen den Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro – wegen dessen Verantwortung für den versuchten Staatsstreich im Jahr 2023 – goss zusätzlich Öl ins Feuer. Das Magnitsky-Gesetz wurde instrumentalisiert, um Richter des STF zu sanktionieren und Bolsonaro in den Augen der Trumpisten zum Opfer von Menschenrechtsverletzungen zu stilisieren. Gleichzeitig lehnte Washington die Streitbeilegungsmechanismen der Welthandelsorganisation ab und rechtfertigte dies mit sicherheitspolitischen Argumenten, welche zunehmend die Narrative Trumps bestimmen.

In diesem Zusammenhang wird auch die Kritik Donald Trumps an der internationalen Politik Brasiliens immer lauter. Die politische Standfestigkeit und das gute Gespür für wirtschaftliche Chancen, die Lulas Außenpolitik bislang prägten, werden gegen die kurz- bis mittelfristig dornigen und heiklen Aussichten nichts ausrichten können. Das Recht des Landes, seine Stellung in der Welt autonom zu bestimmen, wird infrage gestellt. Die Antwort des Planalto auf die wiederholten politischen Nötigungen der Trump-Zölle gründet sich auf die Untrennbarkeit von Souveränität, Autonomie und der Verteidigung der Demokratie.

Gegenwärtig zählt die Europäische Union zu Brasiliens wichtigsten Handelspartnern, mit einem Handelsvolumen von über neun Milliarden Dollar.

Die brasilianische Regierung begreift dies keineswegs als einsamen Kreuzzug, sondern sucht verstärkt nach Partnern und Verbündeten in allen Richtungen. Die Öffnung der Türen zu Japan, Indonesien und Vietnam soll der Verbindung zu China weitere Gegenspieler hinzuzufügen und die brasilianische Wirtschaft besser mit den dynamischen asiatischen Wertschöpfungsketten verknüpfen. Parallel setzt Brasília auf den Dialog mit Indien – einem Schlüsselpartner der BRICS – zu Fragen der Global Governance, zu Investitionen, Agrobusiness und digitalen Technologien. In der Region selbst soll die Trägheit überwunden werden, die lange Zeit größere Fortschritte in den Beziehungen zwischen Brasilien und Mexiko verhindert hat. Der Trump-Albtraum wirkt als starker Anreiz, die gegenseitige Gleichgültigkeit abzulegen, die einer nachhaltigen Kooperation der beiden größten Volkswirtschaften Lateinamerikas im Wege stand.

Was die europäischen Industrieländer betrifft, so ist Brasilien bestrebt, die Agenda der gemeinsamen Interessen auf bi- und multilateraler Ebene auszuweiten. Gegenwärtig zählt die Europäische Union zu Brasiliens wichtigsten Handelspartnern, mit einem Handelsvolumen von über neun Milliarden Dollar. Hervorzuheben ist das Engagement der brasilianischen Regierung, das lange vertagte EU-Mercosur-Abkommen abzuschließen, getragen von der Notwendigkeit, gemeinsame Interessen und Chancen bei Themen wie Energiewende, Technologie und Stärkung des Multilateralismus auszubauen.

Bislang begegnet die Europäische Union den BRICS und dem Globalen Süden mit spürbarer Skepsis und hat es vermieden, deren Beiträge an den Verhandlungstischen zu Fragen der internationalen Politik anzuerkennen. Statt die neutralen und pragmatischen Standpunkte und Initiativen vieler Staaten zur Kenntnis zu nehmen, dominiert in der EU die Interpretation – die von Trump geteilt wird –, es handele sich um anti-westliche Gruppierungen.

Dabei wäre es ein Fehler, keine Dialogagenda mit den aufstrebenden Mächten des Südens zu entwickeln, um Themen wie den Völkermord in Gaza, eine Verständigung mit dem Iran oder einen gerechten Frieden zwischen Russland und der Ukraine zu behandeln. Selbst wenn dadurch die kostspielige strategische Abhängigkeit von den USA auf kurze Frist nicht abgebaut wird, würden es diese Schritte den europäischen Regierungen ermöglichen, sich in inklusive und konstruktive Projekte auf der sich verändernden Weltbühne einzubringen.

Zweifelsohne wäre die Regierung Lula die erste, die es unterstützen würde, das politische Spiel in diese Richtung zu treiben. Eine engere Zusammenarbeit mit den Demokratien der Welt erhält damit eine neue Bedeutung – als Absicherung der Rechtsstaatlichkeit in Brasilien selbst.

Aus dem Portugiesischen von Stephan Wirtz