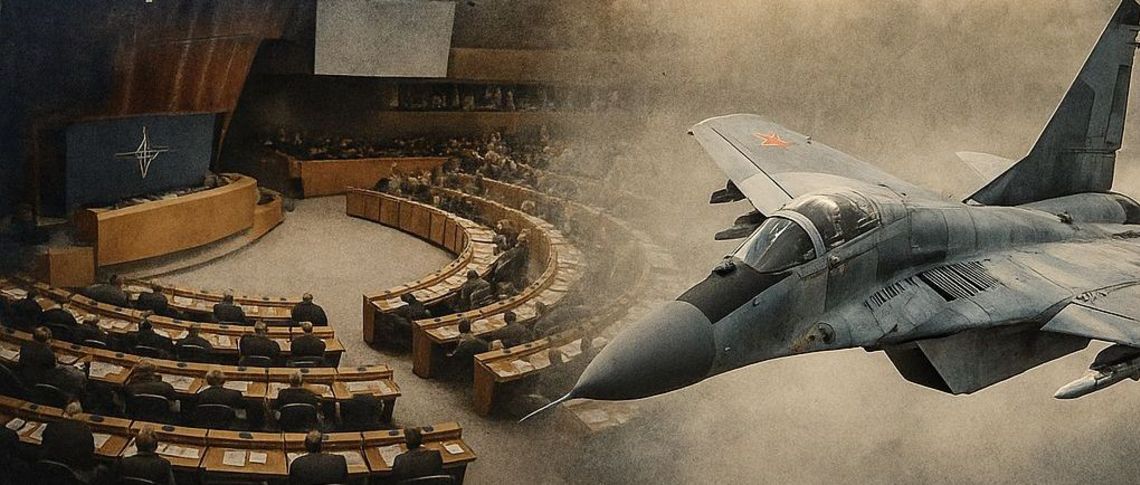

Die Verletzungen des NATO-Luftraums an der Ostflanke durch russische Drohnen und Kampfflugzeuge standen in den letzten Tagen im Zentrum heftiger Debatten. Immer wieder ist die Rede davon, Putin wolle damit die NATO, Europa oder gleich beide auf die Probe stellen. Rasch wurden Forderungen laut, ihm ein klares Stoppschild zu setzen. Beim nächsten Mal dürfe die Allianz nicht so nachlässig reagieren. Ein Abschuss russischer Flugzeuge wäre die entschiedenere Antwort und würde Moskau ein unmissverständliches Signal senden. Doch bevor über weitere Schritte diskutiert wird, sollte zunächst geklärt werden, ob die Allianz diesen sogenannten Test bestanden hat oder nicht. Hier fällt die Bilanz gemischt aus: Militärisch hat die NATO eindeutig bestanden, politisch wäre die Note „ausreichend“ wahrscheinlich noch wohlwollend. Militärisch ging von den russischen Provokationen zu keinem Zeitpunkt eine wirkliche Gefahr für das Bündnisgebiet aus. Mit einer adäquaten Reaktion gelang es den Verbündeten, Russland klarzumachen, dass der NATO-Luftraum geschützt ist. Es gab kein Einknicken vor Russland, aber auch keine Eskalation. Politisch dagegen steht Europa deutlich weniger souverän da. Unnötigerweise verfielen so manche Entscheidungsträger und Meinungsmacher in Panik und demonstrierten damit die eigene Verunsicherung.

Die militärischen Verteidigungsmechanismen der NATO haben bei der Luftraumverletzung durch russische Kampfjets reibungslos funktioniert. Die Maschinen wurden erkannt, abgefangen und aus dem NATO-Luftraum eskortiert. In die Bedrohungsanalyse floss auch die Bewaffnung der russischen MiGs ein. Entsprechend wurde die Begleitung aus dem Luftraum als angemessene Reaktion auf das gegebene Bedrohungsniveau bewertet und entsprechend umgesetzt. Problem erkannt, Problem gebannt. In die Zukunft gedacht kann die NATO möglichen weiteren „Tests“ durch russische Störmanöver mit Kampfflugzeugen gelassen entgegensehen. Die eigenen Systeme haben zuverlässig funktioniert, während solche Einsätze die ohnehin ausgezehrte russische Luftwaffe deutlich stärker belasten als ihre europäischen Counterparts. Europas Luftstreitkräfte verfügen nicht nur über mehr, sondern auch über modernere Flugzeuge. Zugleich modernisieren sie aktuell ihre Flotten und schaffen sich Flieger der neuesten Generation an, während Russland vorwiegend mit älteren Maschinen operieren muss, die vom Verschleiß bedroht sind.

Auch im Fall der Drohnen gelang es, einige vom Himmel zu holen, der Rest stürzte dann von selbst ab, nachdem ihnen der Saft ausgegangen war. Allerdings musste die NATO hier mit klassischen Waffensystemen agieren und nahezu buchstäblich mit sehr teuren Kanonen auf ganz billige Spatzen schießen. Das zeigt: Auf klassische Bedrohungen durch Kampfflugzeuge ist die NATO vorbereitet, bei Drohnen besteht noch ein wenig Nachholbedarf. Die Vorfälle verdeutlichen die neuen Herausforderungen nicht nur für den Schutz des Luftraums, sondern auch für die zivile Infrastruktur, zuletzt etwa an den Flughäfen in Kopenhagen und Oslo. Notwendige Investitionen in Abwehr- und Störsysteme sowie in eigene Drohnen hätten längst aus den Erfahrungen der Ukraine abgeleitet werden können, worauf die baltischen Staaten seit Jahren hinweisen. Inzwischen wird nachgebessert: Die von Estland vorangetriebene Idee eines Drohnenwalls hat Kommissionspräsidentin von der Leyen aufgegriffen, mit EU-Unterstützung und -Geld sollten hier bald konkrete Fortschritte folgen. Europäische und ukrainische Technologie sowie die Erfahrungen der ukrainischen Armee können die bestehenden Lücken schnell schließen.

Es drängt sich der Eindruck auf, dass derzeit vor allem die Europäer greinen, während Putin feixend den Effekt seiner Provokationen genießt.

Die politischen Reaktionen auf die Luftraumverletzungen stehen jedoch im Gegensatz zu den militärischen. Am besten lässt sich das an einem Zitat des polnischen Außenministers Radek Sikorski illustrieren. Dieser erklärte bei einer von Estland einberufenen außerordentlichen Sitzung des UN-Sicherheitsrats in markigen Worten, Russland solle nicht herumgreinen („to whine about it“), wenn demnächst ein Flugzeug oder eine Drohne nach unerlaubtem Eintritt in den NATO-Luftraum abgeschossen werde. Es drängt sich allerdings der Eindruck auf, dass derzeit vor allem die Europäer greinen, während Putin feixend den Effekt seiner Provokationen genießt.

Denn die politischen Reaktionen der NATO-Verbündeten dürften Wasser auf die Mühlen des russischen Machthabers sein: Mit minimalem Einsatz generierte er maximale Aufmerksamkeit und hektische Diplomatie. So wurden in der NATO Konsultationen auf Basis von Artikel 4 anberaumt, der bei Bedrohungen der Sicherheit, der territorialen Integrität oder der politischen Souveränität greift. Auch der UN-Sicherheitsrat trat zu einer Sondersitzung zusammen, um Russland an den internationalen Pranger zu stellen. Und in der europäischen Presse wird die Angst vor dem russischen Angriff geschürt.

Aus dieser Reaktion lassen sich drei Schlussfolgerungen ziehen und keine davon liest sich gut für Europa:

Erstens kann Russland genüsslich auf die europäischen Doppelstandards und die Dominanz westlicher Probleme in multilateralen Institutionen verweisen. Gerade in Ländern außerhalb des Westens dürfte diese Lesart auf offene Ohren stoßen. Eine auf Drängen der Europäer einberufene Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats wegen einer Luftraumverletzung von zwölf Minuten erscheint vielen UN-Mitgliedstaaten kaum verhältnismäßig. Zumal nur wenige Tage zuvor die israelische Luftwaffe Ziele in Katar bombardierte – und dieselben Tugendwächter des Völkerrechts dazu allenfalls verklausulierte Stellungnahmen abgaben.

Zweitens fehlt es der politischen Reaktion innerhalb der Allianz weitgehend an Verhältnismäßigkeit. Die Aktivierung von Artikel 4 des NATO-Vertrags ist ein tiefer Griff in das Instrumentarium der Allianz. Damit stellt sich die Frage, wie sie reagieren soll, wenn es zu ernsthafteren Zwischenfällen kommt – eine Möglichkeit, die viele Beobachterinnen und Beobachter durchaus in den Raum stellen. Angesichts einer Praxis von Luftraumverletzungen, die Russland seit vielen Jahren betreibt, wirkt der Konsultationsmechanismus weniger wie ein Zeichen der Entschlossenheit, sondern vielmehr wie eines der Verunsicherung. Er zeigt, dass es den osteuropäischen Staaten vor allem darum geht, sich der Unterstützung der Verbündeten zu versichern, insbesondere der USA. Das ist ein Trump-Effekt und die Folge ist das möglichst laute Pfeifen im Wald. Aus russischer Perspektive lässt sich daraus eine Schwäche der NATO ablesen.

Europa befindet sich in einer Position der Stärke, es handelt aber nicht entsprechend.

Drittens zeugt die Reaktion von einem fehlenden Glauben der Europäer an die eigene Stärke. Wie bereits erläutert, herrscht gerade im Luftwaffenbereich ein massives Ungleichgewicht zwischen Russland und den europäischen Alliierten. Europa befindet sich in einer Position der Stärke, es handelt aber nicht entsprechend. Dabei wäre es eine Chance gewesen, die eigene Handlungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Putin agiert aus einer Position der Schwäche, erzielt aber maximalen politischen Effekt. Anstatt klarzumachen, dass Russland hier mühsam ein paar Flugzeuge zusammenkratzt, um billige Provokationen zu fliegen, welche die NATO mühelos abgewehrt und dabei die Grenzen deutlich markiert hat, wird eine Bedrohung suggeriert, die militärisch nie bestand. Das befeuert das russische Narrativ der europäischen Schwäche und wirkt auch auf den öffentlichen Diskurs in Europa.

Die europäischen NATO-Verbündeten sollten die nächste Luftraumverletzung souveräner handhaben und dabei dem Motto „Peace through strength“ folgen: militärisch angemessen reagieren, die erkannten Lücken bei der Drohnenabwehr zügig und konsequent schließen; politisch dagegen Ruhe bewahren, Besonnenheit und gelassene Stärke zeigen. Sowohl Russland als auch die Öffentlichkeit sollte verstehen, dass die NATO ihren Luftraum konsequent schützt und Russlands Politik der Nadelstiche wirkungslos bleiben wird. So ließe sich den russischen Provokationen die Luft entziehen, das Vertrauen der eigenen Bevölkerung in die Stärke der Allianz stärken und zugleich verhindern, dass die USA unter Trump gegenüber europäischen Angstzuständen abstumpfen. Denn wenn jede russische Provokation eine NATO-Konsultation nach sich zieht und der Präsident Stellung beziehen muss, besteht die Gefahr, dass man einmal zu oft vor dem russischen Wolf warnt – und Trump nicht mehr über den Atlantik schaut, wenn es wirklich nötig ist. Viele europäische Politikerinnen und Politiker betonen, dass Putin (und Trump) nur die Sprache der Stärke verstehen. Hier wäre eine Gelegenheit gewesen, wirklich Stärke zu zeigen, und zwar, indem man souverän reagiert und nicht direkt in den Panikmodus verfällt. Da Putins Taktik so erfolgreich war, wird sich sicher bald die nächste Gelegenheit bieten, besser zu reagieren.

Lesen Sie in der Debatte auch die Gegenposition im Artikel „Von der Türkei lernen“ von Alexander Moisseenko.