Der „Kampf gegen rechts“ wird von vielen Linken häufig als Überlebenskampf der Demokratie gegen Faschisten geframt: Geht er verloren, drohen ihr Ende und die Rückkehr des Faschismus, so die Warnung zuletzt in einem internationalen Manifest 400 Intellektueller. Doch verspricht dieses Framing Erfolg? Trägt es dazu bei, die Demokratie zu schützen und verlorene Wählerinnen und Wähler zurückzugewinnen?

Wahrscheinlich nicht. Es schadet mehr, als es nützt. Für die kontraproduktive Wirkung des Faschismus-Framings gibt es viele Gründe. Hier sind sechs.

Erstens: Das Faschismus-Framing ist analytisch auf Sand gebaut. Es unterstellt einen Existenzkampf gegen Extremismus, wie ihn Europa in den 1920ern geführt hat. Das Manifest gegen die Rückkehr des Faschismus etwa zieht viele Parallelen zwischen 1925 und 2025. Im Bundestagswahlkampf 2025 hieß es: „Rechts wählen ist so 1933“.

Diese Vergleiche sind geschichtsvergessen. Demokratie in Europa hat sich in den vergangenen 100 Jahren stark verändert. Im Vergleich zu der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen ist sie heute deutlich stärker und resilienter geworden. Klar, sie hat Schwächen, kämpft aber anders als vor 100 Jahren nicht ums Überleben. Europas Demokratien gehören – mit der Ausnahme Ungarns – weltweit zu den Stärksten.

Diese falsche Analyse hat schwerwiegende Folgen: Wer glaubt, dass es um das nackte Überleben geht, hält deutlich mehr für legitim. Das Spektrum zulässiger Maßnahmen weitet sich aus – von staatlicher Beobachtung über Parteiverbote bis hin zu rigiden Regeln zur Meinungsfreiheit. Eine gefestigte Demokratie hingegen setzt auf offene Debatten und Überzeugen. Notstandsmaßnahmen wie Parteiverbote bleiben für sie die Ausnahme. Denn diese Maßnahmen radikalisieren und untergraben Chancengleichheit. Für viele Menschen wirken sie wie Mittel unzulässigen Machterhalts. Die Glaubwürdigkeit der Demokratie leidet darunter.

Eine gefestigte Demokratie setzt auf offene Debatten und Überzeugen.

Zweitens: Das Faschismus-Framing untergräbt eine wichtige Strategie zum Schutz der Demokratie: Mäßigung. Extreme Parteien können sich verändern. Sie können aufhören, eine Bedrohung für die Demokratie zu sein. Zwar vertreten sie weiterhin Positionen, die für viele Menschen kontrovers sind, doch sie halten sich an die demokratischen Grundregeln.

In der Nachkriegsgeschichte Europas war dies bei vielen Kommunisten der Fall, die sich von Anhängern der Weltrevolution zu Eurokommunisten wandelten. Auch viele rechtsextreme Parteien haben sich in Europa in vergleichbarer Weise entwickelt. Sie sind moderater geworden. Die Schwedendemokraten, zum Beispiel, haben begonnen, ihre Nazivergangenheit aufzuarbeiten und sich für diese entschuldigt. Bei aller Zurückhaltung ist dies ein wichtiger Erfolg für die Demokratie in Schweden.

Für den Schutz der Demokratie ist es wichtig, aus solchen Beispielen zu lernen, Mäßigung grundsätzlich anzuerkennen und extremen Parteien Anreize zur Mäßigung zu geben. Wenn sie sich an die demokratischen Spielregeln halten, können sie Regierungsämter bekommen. Das Faschismus-Framing aber wirkt in die entgegengesetzte Richtung. Es suggeriert ein politisches Naturgesetz immerwährender Radikalisierung.

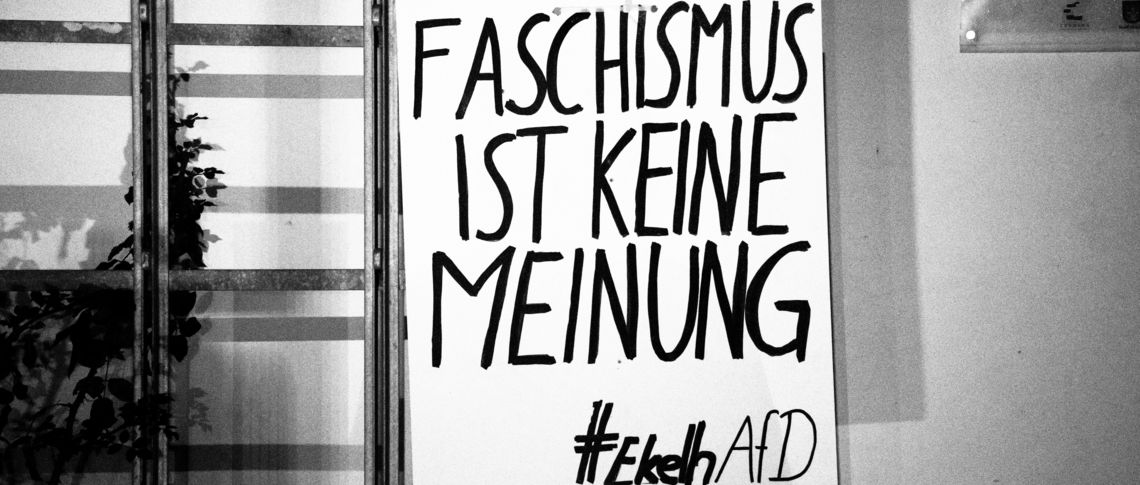

Drittens: Das diffuse Faschismus-Framing verengt die politische Debatte. Der „Faschist“ steht automatisch außerhalb des demokratischen Spektrums, doch wer fällt unter diesen Begriff? Die MAGA-Bewegung? Die CDU, wenn sie mit der AfD stimmt? Oder die SPÖ, wenn sie mit der FPÖ koaliert?

Die Verengung der politischen Debatte ist ein erhebliches Problem. Zum einen lebt Demokratie von der direkten Auseinandersetzung, gerade mit den Extremen und besonders dann, wenn sich große Teile der Gesellschaft auseinanderbewegen. Zum anderen verstärkt das Faschismus-Framing das weitverbreitete Gefühl vieler Menschen, nicht gehört und bevormundet zu werden. Das ist Wasser auf die Mühlen am rechten Rand.

Die Verengung der politischen Debatte ist ein erhebliches Problem.

Viertens: Für die US-Republikaner und viele europäische Rechtsaußenparteien hat sich Europa zu einem Brennpunkt digitaler Zensur, übergriffiger Behörden, undemokratischer Brandmauern und unfairer Wahlen entwickelt. J.D. Vance hat diese Vorwürfe auf der letzten Münchner Sicherheitskonferenz ausbuchstabiert, das State Department hat seine Punkte weiter ausgeführt. Diese Kritik ist offensichtlich strategisch, parteiisch und wenig glaubwürdig – ausgerechnet Ungarn wird dabei zum Vorbild erhoben –, sie sollte aber nicht als Teil eines „faschistischen Playbooks“ weggewischt werden. In dieser grundlegenden Auseinandersetzung ist es besser, Argumente zu prüfen, Widersprüche herauszuarbeiten und gelassen zu argumentieren. Das überzeugt Wählerinnen und Wähler.

Eine konkrete und offene Diskussion zu Meinungsfreiheit, Wahlen, direkter Demokratie und Gewaltenteilung ist sinnvoll, gerade mit dieser stark polarisierenden und oft undemokratischen US-Administration. Auch wenn es in Europa fragwürdige Beschränkungen von Meinungsfreiheit gibt und beispielsweise die letzten Präsidentschaftswahlen in Rumänien viele Fragen aufwerfen, kann Europa diese Diskussion gelassen führen.

Das Compact-Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zeigt etwa, wie weit Meinungsfreiheit in Deutschland reicht. Ein anderes plastisches Beispiel: Die AfD darf in Ausschussräumen des Bundestags Veranstaltungen abhalten, in denen sie behauptet, die Meinungsfreiheit werde in der Bundesrepublik ebenso mit Füßen getreten wie in der DDR – eine Geschichtsverdrehung voller Ironie: Solche Veranstaltungen hätte es in der Volkskammer der DDR niemals gegeben.

Fünftens: Das Faschismus-Framing suggeriert, dass die extreme Rechte sich selbst radikalisiert. Desinformation, Medienmogule und Leben in Parallelwelten sind die wesentlichen Gründe für diese Selbstradikalisierung. Diese verkürzte und pädagogische Sicht auf Politik ist ein Problem. Sie blendet wichtige Aspekte aus. Die extreme Rechte radikalisiert sich in ihren Blasen, aber es gibt auch progressive Beiträge zur Polarisierung und auch Progressive schätzen den politischen Gegner oft zu negativ ein. Die Ausgestaltung des politischen Systems spielt eine zentrale Rolle, ob Parteien sich mäßigen oder radikalisieren. Viele Menschen fühlen sich von den etablierten Parteien nicht mehr vertreten – es gibt eine echte Repräsentationslücke.

Das Faschismus-Framing selbst ist ein Beispiel für diese Lücke: Es spricht vor allem Menschen an, für die der „Kampf gegen rechts“ ein zentraler Bestandteil ihrer politischen Identität ist, aber in Europa haben die meisten Menschen derzeit eine andere politische Identität oder kein starkes Interesse an Politik. Im aktuellen Europäischen Parlament haben zum Beispiel Konservative, Liberale und die extreme Rechte fast zwei Drittel der Mandate; im Lager der Nichtwähler sind knapp 50 Prozent der Wahlberechtigen. Das Faschismus-Framing fischt also in Gewässern mit zu wenigen Fischen. Es schreckt zudem jene Wählerinnen und Wähler ab, die von links nach rechts außen gewandert sind. Gerade diese müssen zurückgewonnen werden.

Demokratie lässt sich besser mit Mut zu einer offenen, gelassenen Debatte schützen als mit einem angstgetriebenen Faschismus-Framing.

Sechstens: Das Faschismus-Framing suggeriert, es gebe einen geschlossenen Block rechtsextremer Parteien, quasi eine „faschistische Internationale“. Es gibt offensichtlich eine enge Zusammenarbeit zwischen der extremen Rechten in Europa und in den USA. So spricht das US State Department etwa von der „Notwendigkeit zivilisatorischer Verbündeter in Europa“, und die Trump-Administration unterstützt europäische Rechtsaußenparteien, insbesondere in Wahlkämpfen.

Doch trotz ideologischer Überschneidungen bilden diese Parteien keinen homogenen Block. Sie unterscheiden sich nicht nur in ihrer Haltung zu Russland, sondern vor allem auch in ihrem Verständnis von Demokratie. Während die Republikaner in den USA in den vergangenen Jahren eine deutliche Radikalisierung durchlaufen und ein undemokratisches Verhältnis zu Wahlen und Gewaltenteilung entwickelt haben, ist die Lage bei vielen europäischen Rechtsaußenparteien anders. In Skandinavien, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz oder Italien haben sie eine lange Tradition, Wahlen zu gewinnen, zu verlieren und deren Ausgang anzuerkennen. Anders als in den USA und Ungarn haben die Regierungsbeteiligungen von Rechtsaußenparteien in diesen Staaten bislang auch nicht zu einem Rückbau von Demokratie geführt. Auch der extreme Personenkult der US-Republikaner um Donald Trump sucht in Europa seinesgleichen.

Für die Demokratie sind diese Unterschiede wichtig – doch das Faschismus-Framing wischt sie weg. Demokratie hat ein großes Interesse daran, Moderate und Extreme klar zu unterscheiden, statt sie in einen Topf zu werfen. In der politischen Debatte müssen die Unterschiede und die vielen inneren Widersprüche innerhalb der extremen Rechten betont werden, nicht ihre vermeintlichen Gemeinsamkeiten.

Kurzum: Demokratie lässt sich besser mit Mut zu einer offenen, gelassenen Debatte schützen als mit einem angstgetriebenen Faschismus-Framing. Diese Debatte sollte Erfolge ebenso wie Probleme und Gefahren konkret und anschaulich benennen. Sie muss vor allem auch mit Extremisten geführt werden. Das bedeutet nicht, dass in einer Demokratie alle Meinungen zulässig sind. Es gibt Grenzen – ziemlich klar definiert in nationalem Recht, im Völkerrecht oder in UN-Resolutionen. Doch im Zweifel haben Meinungsvielfalt und Pluralismus Vorrang. In einer Phase starker Polarisierung brauchen wir also eher ein „Manifest für Pluralismus“ als ein „Manifest gegen die Rückkehr des Faschismus“.