Getreu dem Motto, dass nicht sein kann, was nicht sein darf, haben Teile der europäischen Linken den Brexit-GAU längst auf Biegen und Brechen an die Grundprinzipien des Wunschdenkens angepasst. Die Mehrheit der Briten votierte „No“ – so die bequeme Selbstvergewisserung – um dem Europa der Austerität und des Sparkurses endlich den Rücken kehren zu können.

Deshalb müsse die Antwort nun lauten: Mehr Investitionen, mehr Integration, mehr Konvergenz, mehr Bündelung von Kompetenzen auch und gerade in Steuer- und Finanzfragen – kurzum: Die britische Öffentlichkeit habe sich abgewendet, weil sie nicht genug von all dem bekommen hat, was Europas Linke schon immer gefordert hat. So plädierte Griechenlands Ministerpräsident Tsipras nach dem Votum umgehend für Wachstumsimpulse für EU-Krisenländer und für ein Ende der Austerität: Jetzt gehörten „Wachstum und Arbeitslosigkeit auf die Agenda.“

Ins gleiche Horn stoßen Gewerkschaften, die mal wieder einen „Marshallplan für Europa“ fordern. Denn: „Ein Weiter-So mit Austeritäts- und Kürzungspolitik" werde „noch mehr Europäer zu nationalistischen Alleingängen motivieren.“

Im Brexit-Referendum haben die Briten nicht über Austerität in Europa abgestimmt, sondern über Migration im Vereinigten Königreich.

Wenig überraschend sieht das die Linkspartei ähnlich: Auch sie verlangt eine umfassende EU-Reform. So meint Parteichef Riexinger, „dringender als je zuvor“ brauche es jetzt „eine soziale und demokratische EU“, während Co-Chefin Kipping assistiert: „Neoliberalismus und Austeritätspolitik“ hätten den Boden für Europaskepsis bereitet. Nun brauche es einen „Weckruf für einen Neustart in Europa“.

Diese Argumentation ist durchaus sympathisch – und in anderen Teilen Europas ist sie auch nicht grundfalsch. Aber sie hat ein Problem: Sie passt nicht zur britischen Brexit-Realität. Schon richtig, dass ein Ende der Austeritätspolitik zur Überwindung der katastrophalen ökonomischen Lage in Südeuropa angebracht ist. Und gut möglich, dass stagnierende Lebensstandards auch in Großbritannien das Wahlverhalten im Referendum beeinflusst haben. Tatsächlich ist es ja wirklich ein massives Problem, wenn Europa für die Mehrzahl der Europäerinnen und Europäer eben kein Symbol wachsenden Wohlstandes mehr ist. Doch die Wahrheit ist: Im Brexit-Referendum haben die Briten nicht über Austerität in Europa abgestimmt, sondern über Migration im Vereinigten Königreich.

Das ist keine Meinung, sondern Meinungsforschung: So befragte ein Exit Poll von Lord Ashcroft Polling mehr als 12 000 stimmberechtigte Briten nach dem Motiv ihrer Entscheidung in der Wahlkabine. Das Motiv „Ende der Austerität“ taucht in den Antworten gar nicht auf. Auf Rang zwei dafür: Die Befragten wollten den Austritt aus der EU, weil nur dieser „die größte Chance bietet, die Kontrolle über Einwanderung und die Grenzen des Vereinigten Königreichs zurückzugewinnen“. Dieses Ergebnis deckt sich mit weiteren Umfrageergebnissen: So belegt eine Langzeitstudie von YouGov, dass mehr als 50 Prozent der Befragten Briten einen Austritt Großbritanniens aus der EU mit einem Rückgang der Migration gleichsetzten. Nur zwei bis drei Prozent der Befragten erwarteten im Falle des Brexits eine Zunahme der Einwanderung.

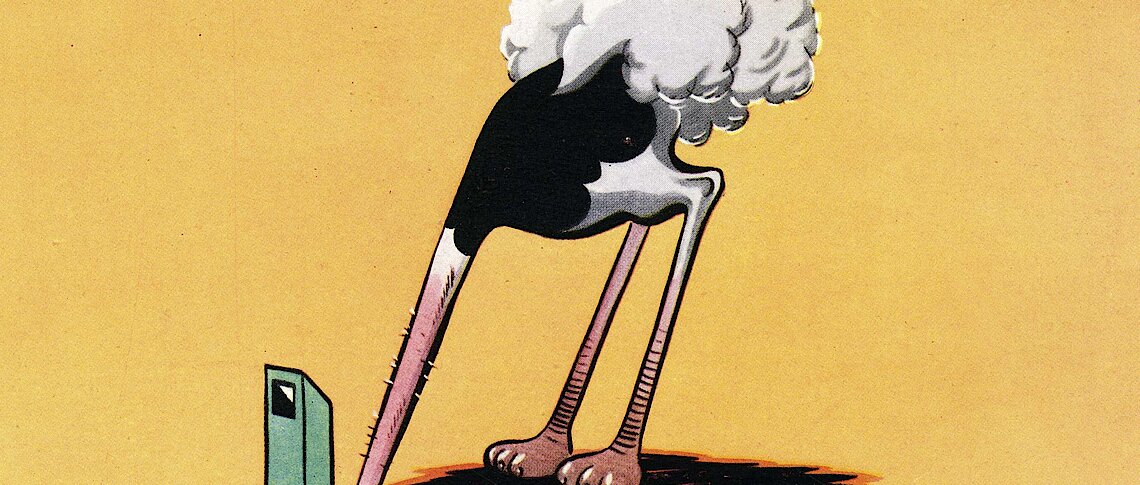

Ob diese Einschätzung wünschenswert oder realistisch ist, sei dahingestellt. Doch woher kommt vor diesem Hintergrund die felsenfeste Gewissheit über die angeblichen Ursachen des Brexits in der Austeritätspolitik? Könnte es sein, dass diese Interpretation nicht in britischen Motiven, sondern vielmehr in eigenen Befindlichkeiten verwurzelt ist?

Die Psychologie weiß: Trauer, Schock und Trennungsschmerz lassen sich in vier Phasen unterteilen, die in der Reaktion auf traumatische Erlebnisse idealtypisch durchlaufen werden. Am Beginn steht dabei stets das Leugnen der Wirklichkeit. Dann folgt Zorn. Dieser geht schließlich in eine Phase des Loslassens und schlussendlich in Akzeptanz über.

Wenn die Psychologie damit Recht hat, dann dient auch das zeitweise Leugnen der bitteren Realität letztlich der Erkenntnis. Aber wir sollten diese Phase schleunigst hinter uns lassen. Zumindest im Falle des Brexit-Referendums gilt eindeutig: „It's not the economy, stupid“. Je schneller wir das akzeptieren, desto besser.

4 Leserbriefe

Da fast jeder Europäer etwas englisch spricht, könnte GB wohl bevorzugtes Einwanderungsland sein. London platzt aus den Nähten und überflutet die Landbevölkerung. Dort fehlen Lehrer, Schulen, medizinische Einrichtungen. Die Züge nach London sind total überfúllt. Stehplatz für zwei Stunden täglich, hin und zurück. Die Einwanderung ist daran 'schuld' ', nicht die zu langsam fortschreitende Dezentralisierung oder Grundstück/Bauobjektspekulationen.

Ein massives Bauprogramm ( 300 000 Einheiten pro Jahr zwischen 2015 und 2020 ) findet statt, tausende von Häuschen im Grünen werden gebaut. Landbevölkerung und Landschaftsschützer sind im Aufruhr. Der Hausbauboom wird auf Imigration zurückgeführt. Nicht auf verfehlte Wohnungspolitik.

Ein Beispiel: In der Umgebung von Stuttgart ist der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund viel höher als im Raum Dresden. Trotzdem fühlen sich die "Biodeutschen" dort wesentlich weniger bedroht als im Dresdner Umland - was viel mit der wesentlich sichereren wirtschaftlichen Situation in Schwaben auch für die untere Mittelschicht und Unterschicht zu tun haben dürfte ...