Aus der Wirtschaftsgeschichte wissen wir, dass Epidemien dazu neigen, Ungleichheiten zu nivellieren. Besonders häufig wird die Pest zitiert (für die wir auch die meisten Daten haben). Der Schwarze Tod wütete Mitte des vierzehnten Jahrhunderts in Europa und tötete mancherorts ein Drittel der Bevölkerung.

Doch dadurch, dass die Pest die Bevölkerung dezimierte, wurde Arbeitskraft zu einem seltenen Gut. Die Löhne stiegen, Ungleichheit ging zurück, und es kamen institutionelle Veränderungen in Gang, die, so Wirtschaftshistoriker wie Guido Alfano, Mattia Fochesato und Samuel Bowles, langfristig das Wirtschaftswachstum in Europa ankurbelten.

Wie diese Autoren darstellen, gingen in Südeuropa die örtlichen Grundbesitzer mit der Einschränkung der Bewegungsfreiheit und anderen nichtökonomischen Restriktionen gegen die wachsende Macht der Arbeitskräfte vor. In Nordeuropa dagegen, wo die feudalen Institutionen nicht so stark waren, gewannen die Arbeiter nach dem Schwarzen Tod an Freiheit, und ihre Arbeitskraft wurde teurer. Das war die Grundlage für technischen Fortschritt und später für die industrielle Revolution.

Wie bei jedem Extremereignis wirft die Epidemie unvermittelt ein Licht auf soziale Phänomene, über die wir vage Bescheid wissen, über die wir aber nicht so gerne nachdenken.

Das Coronavirus hat innerhalb von etwas über zwei Monaten in der Wirtschaft bereits manches verändert. Viele dieser Veränderungen können leicht wieder rückgängig gemacht werden, wenn es gelingt, die Epidemie rasch zu bekämpfen und einzudämmen. Wenn nicht, könnten sie dauerhaft sein. Und wie bei jedem Extremereignis wirft die Epidemie unvermittelt ein Licht auf soziale Phänomene, über die wir vage Bescheid wissen, über die wir aber nicht so gerne nachdenken.

Betrachten wir einmal den Zusammenhang von Staatsangehörigkeit und „statistischer Diskriminierung“. Bis vor etwa einem Jahr konnte sich eine Person, die nach Großbritannien einreiste, an der Passkontrolle in die kürzere Schlange einreihen, wenn sie die Staatsangehörigkeit Großbritanniens oder eines anderen EU-Landes besaß; im anderen Fall musste sie in der längeren Schlange warten. Die Unterscheidung war logisch, weil Arbeitskräfte innerhalb der EU Freizügigkeit genossen. Seit etwa einem Jahr haben sich die Regeln geändert, und in der kürzeren Schlange stehen neben britischen Staatsbürgern (was naheliegend ist) und Bürgern der EU nun auch Bürger der Vereinigten Staaten, Kanadas, Australiens, Neuseelands, Japans, Singapurs und Südkoreas.

Eine solche Länderauswahl macht zunächst ratlos, denn sie entspricht keiner politischen Einheit mit einem bestimmten Kriterium. Es gibt kein politisches Gebilde, das diese Länder und nur diese Länder umfasst.

Die Entscheidung, dass Menschen aus diesen Staaten schnell einreisen dürfen, gründet klar auf Einkommenskriterien (Bruttoinlandsprodukt pro Kopf) und der geringen Wahrscheinlichkeit, dass sie auf Jobsuche gehen oder illegal in Großbritannien bleiben. Sie stützt sich auf „statistische Diskriminierung“: Eine Einzelperson einer anderen Nationalität wird genauer kontrolliert, nicht, weil sie verdächtiger wäre, sondern weil die Gruppe, der sie angehört, per se „verdächtig“ ist.

Wer auf Reisen jahrelang so gut wie keine Einschränkungen erlebt, hält das für normal und erwartet, dass es immer so weitergeht.

Wer von diesen Regelungen profitiert, denkt meist nicht weiter darüber nach. Das gilt vor allem für Europäerinnen und Europäer, die sich seit dem Schengener Abkommen daran gewöhnt haben, ohne Pass oder höchstens mal mit einem Visum von Land zu Land zu reisen und (dank ihres hohen Einkommens) mit offenen Armen empfangen zu werden. Laut Zygmunt Bauman ist das Recht zu reisen, zu einem Luxusgut geworden. Wer auf Reisen jahrelang so gut wie keine Einschränkungen erlebt, hält das für normal und erwartet, dass es immer so weitergeht. Man verschwendet kaum einen Gedanken an die anderen und betrachtet deren Reisebeschränkungen als bedauerliches, aber leider unausweichliches Schicksal.

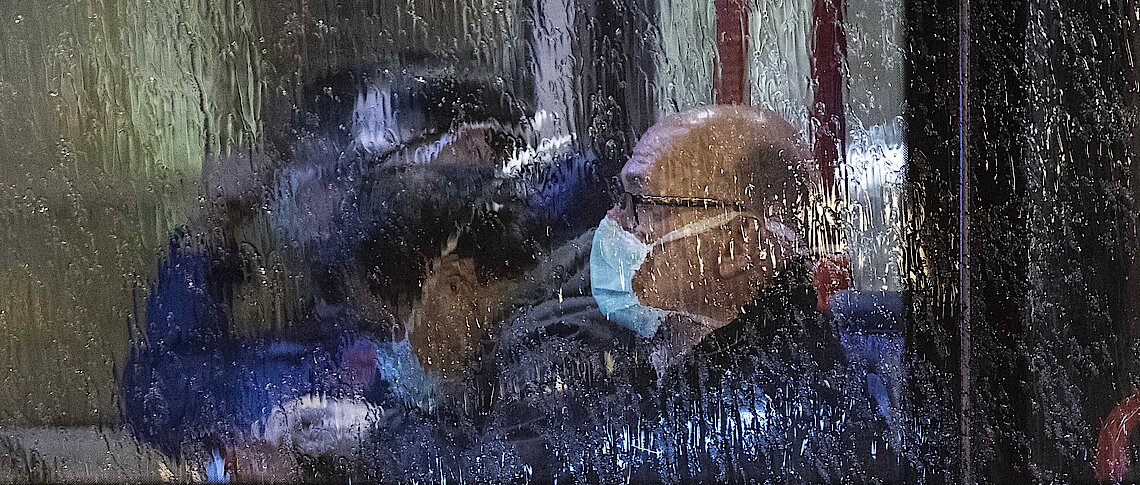

Mit der Coronavirus-Epidemie haben die USA den Flugverkehr aus einigen betroffenen Ländern eingestellt oder reduziert und Reisende aus China, dem Iran, Südkorea und Europa auf eine spezielle Liste gesetzt; sie sollen sich in den ersten beiden Wochen in Quarantäne begeben: „Nutzen Sie keine öffentlichen Verkehrsmittel, Taxis oder Mitfahrgelegenheiten. Meiden Sie Orte mit vielen Menschen (wie Einkaufszentren oder Kinos), und schränken Sie Ihre Unternehmungen in der Öffentlichkeit ein“, hieß es in der Bekanntmachung. Die Organisatoren einer Konferenz in Washington, an der ich erst vor ein paar Tagen teilnehmen wollte, verbreitete 24 Stunden vor Beginn folgende Warnung: „Wir bitten darum, dass eingeladene Personen, die in den letzten 14 Tagen ein CDC Level 3-Land (zu diesem Zeitpunkt China, Iran, Italien und Japan) besucht haben, an keiner Veranstaltung teilnehmen.“ Kürzlich verhängte Israel ähnliche Regeln für Bürger aus Frankreich, Deutschland, Spanien, Österreich und der Schweiz.

China und der Iran stehen oft auf schwarzen Listen der USA, die US-Behörden schon beim geringsten Anlass erstellen. Doch dass Südkorea und, noch ungewöhnlicher, Italien auf so einer Liste landen, war doch eine Überraschung. Einige meiner italienischen Freunde und US-Amerikaner, die aus Italien zurückkehrten, konnten diese „statistische Diskriminierung“ kaum glauben. Unvermittelt waren sie auf eine Liste geraten, die sonst nur Menschen kennen, die bisweilen, oder wie im Falle von Afrikanern, praktisch immer „statistisch diskriminiert“ werden.

Das Virus schuf einen Ausgleich und gab einigen von uns Anlass, einmal darüber nachzudenken, ob es eigentlich eine berechtigte Maßnahme ist, auf der Basis statistischer Informationen über Gruppen einzelne Menschen ins Visier zu nehmen.

Wenn man plötzlich in Ungnade fällt, ist das ein Schock, und man versucht nicht nur, diesen Zustand rückgängig zu machen, sondern man hinterfragt auch die Argumentation vergleichbarer statistischer Diskriminierung in anderen Fällen. Die Strategie des „Stop and frisk“ („Anhalten und durchsuchen“), die der New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg in seiner Amtszeit einführte, fällt in diese Kategorie.

Diese Strategie gründete auf „Racial Profiling“ und folgte derselben Logik wie die Passkontrollen in Großbritannien: Der Anteil der Farbigen an sämtlichen Straftaten ist erheblich höher als der der restlichen New Yorker Bevölkerung. Deshalb entwickelte man das „Stop and frisk“, dessen Ziel es war, Afroamerikaner öfter polizeilich zu kontrollieren als andere.

Die drei Strategien – Passkontrollen, krankheitsbedingte Reisebeschränkungen und „Stop and frisk“ – folgen derselben Logik: Die erste und dritte richten sich überwiegend gegen ärmere Menschen, die zweite, die im Prinzip auf alle gleichermaßen angewendet wird, hängt davon ab, wo sich das Virus besonders stark ausbreitet. Deshalb ist sie für Menschen, die einer statistischen Diskriminierung normalerweise nicht unterworfen sind, so ein Schock. Das Virus schuf einen Ausgleich und gab einigen von uns Anlass, einmal darüber nachzudenken, ob es eigentlich eine berechtigte Maßnahme ist, auf der Basis statistischer Informationen über Gruppen einzelne Menschen ins Visier zu nehmen.

Die „statistische Diskriminierung“ ist meines Erachtens derzeit fast unvermeidbar: Sie spart Behörden Zeit (wie im Fall der Einreisekontrollen), angeblich reduziert sie auch die Kriminalität (allerdings war der Erfolg in New York in Wahrheit einer Aufstockung der Polizei zu verdanken), oder sie verhindert (hoffentlich) die Ausbreitung eines Erregers wie des Coronavirus‘. Trotzdem sollten wir die moralische Rechtfertigung solcher Maßnahmen hinterfragen und darüber nachdenken, ob sie nicht dem Individuum die Verantwortung für eine ganze Gruppe übertragen oder gar einzelnen Gruppen implizit eine kollektive Schuld zuschreiben.

Aus dem Englischen von Anne Emmert

Dieser Artikel ist eine gemeinsame Veröffentlichung von Social Europe und dem IPG-Journal.