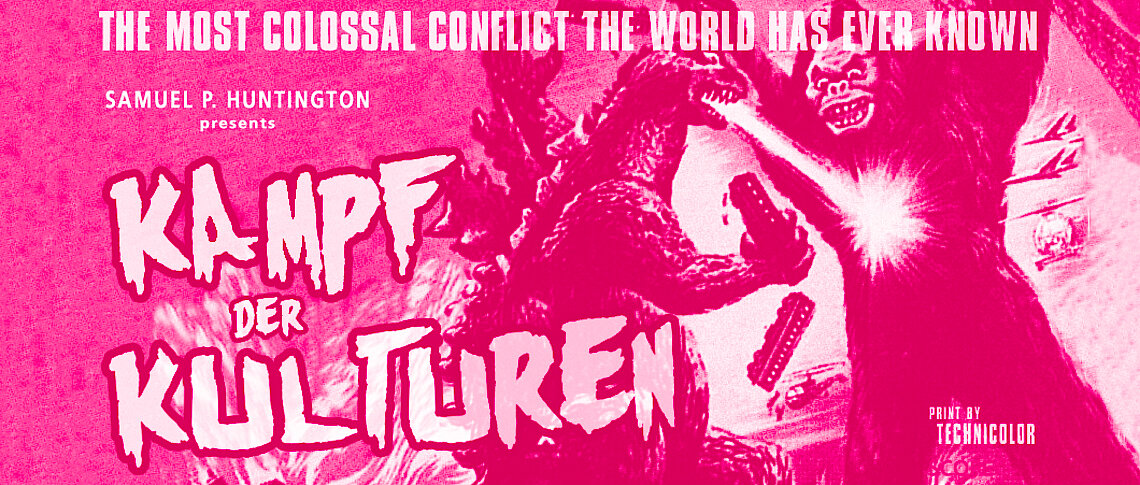

Huntingtons Theorie läuft im Kern darauf hinaus, dass nach der Phase der nationalstaatlichen und der Phase der ideologischen Konkurrenz nunmehr Grenzen zwischen Zivilisationen künftige Konfliktlinien beschreiben. Große Kriege werden zwischen unterschiedlichen Zivilisationen ausbrechen. Als ich vor 21 Jahren den Aufsatz von Samuel Huntington las, war mein Eindruck, dass er eine wesentliche Variable zur Konfliktverschärfung durchaus korrekt benannt hatte. Aber sein Ansatz wurde dem Anspruch nicht gerecht, die primäre Ursache für das Entstehen von Kriegen oder bewaffneten Konflikten in der heutigen Zeit aufzuzeigen. In dieser Skepsis sehe ich mich bestätigt.

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Zivilisation ist in der Tat ein Faktor, der einen bestehenden Konflikt entweder verschärfen oder entschärfen kann. Aber viele der von ihm genannten Beispiele sind weitgehend hinfällig geworden (wie etwa die Prognose, dass Ukrainer und Russen sich nicht bekriegen werden). Die meisten seiner Prognosen sind nicht (oder noch nicht) eingetreten. Die von ihm beschworene Konkurrenz zwischen westlicher Welt und dem Islam hat bislang tatsächlich nicht stattgefunden. Was geschieht, ist vielmehr ein Kampf innerhalb der sunnitisch islamischen Welt zwischen einer Minderheit, die den Krieg gegen alle Ungläubige im Namen des Islam führen will (also die „Huntington-Vollstrecker“), und einer Mehrheit, die diesen Krieg und die damit verbundene terroristische Gewalt ablehnt. Die von Huntington genannten Kräfte sind also wirksam, sie sind aber nicht die einzigen.

Tatsächlich vereinen heute viele Konflikte Elemente unterschiedlicher Natur. Huntingtons Theorie vermag die dahinter stehende Komplexität nicht so zu reduzieren, dass daraus politisch verwertbare Erkenntnisse mit Prognosecharakter resultieren.

Auch heute finden wir weiterhin Beispiele von Gewalt und Kriegen, die von aggressiven Führern von Nationalstaaten ausgehen. In ihnen sind die typischen Muster nationalstaatlicher Konflikte oder von Großmachtanmaßung wieder zu erkennen. Der russische Krieg gegen die Ukraine ist dafür ein Beispiel: Er hat entgegen der Prognose Huntingtons die Ukrainer unterschiedlicher Zivilisationskreise und Sprache eher zusammengeführt denn getrennt.

Daneben existieren weiterhin ideologisch (bzw. religiös-ideologisch) motivierte Gewalt und Kriege, die innerstaatlich zwischen Angehörigen unterschiedlicher Ethnien geführt werden. In einigen ringen Warlords um die Kontrolle von Rohstoffen. Zu beobachten sind zudem Konflikte transnationaler Natur. D.h. Kriege, die durch Terrornetzwerke in verschiedene Länder in unterschiedlichen Zivilisationen getragen werden.

Tatsächlich vereinen heute viele Konflikte Elemente unterschiedlicher Natur. Huntingtons Theorie vermag die dahinter stehende Komplexität nicht so zu reduzieren, dass daraus politisch verwertbare Erkenntnisse mit Prognosecharakter resultieren. Für eine Theorie, die das Auftreten von Konflikten und großen Kriegen in der heutigen Zeit theoretisch erfassen kann, bräuchte man einen sehr viel anspruchsvolleren und tieferen Ansatz. Eine solche Theorie müsste primär zwei Dinge ins Auge fassen: (1) die enormen gesellschaftlichen und politischen Verwerfungen und Anpassungsprozesse, die mit dem Einzug der Moderne (Kapitalismus, Säkularisierung, Globalisierung, Demographie) seit etwa 200 Jahren verbunden sind und sich weiter fortsetzen; und (2) der Erfolg oder Nichterfolg von Staaten bei der Schaffung politischer (meist internationaler) Ordnungsstrukturen, die geeignet sein können, diese Verwerfungen aufzufangen.

4 Leserbriefe

Und ob "eine Friedensmacht wie Deutschland" (=rechte Spalte zu Huntington als Schwerpunkt des Monats) in den Augen auch der Ost-Ukrainer tatsächlich eine solche ist oder als einseitig Partei ergreifend wahrgenommen wird, sollte man mal dort direkt vor Ort nachfragen. Dass Merkel weniger schießwütig ist als Poroschenko, reicht dazu nicht aus. Ebensowenig Merkels aktuell gesteigerte Waffenstillstands-Bemühungen - zu einem Zeitpunkt, an dem die Ost-Ukrainer Oberhand gewinnen gegen "unseren" Poroschenko, der jetzt plötzlich auch auf Waffenstillstand hofft, nachdem er noch bis vor wenigen Tagen die "Terroristen" (d.h. Separatisten) kompromisslos vernichten wollte.

Nach Jahrzehnten "kalten Krieges" und "Krieges gegen Terror" müssen wir uns jedenfalls fragen, ob wir auf Feindbilder verzichten wollen bzw. ob wir es überhaupt können. Wenn nicht, dann stehen wir bestens in der Tradition Huntingtons, der es vor 20 Jahren auch nicht konnte und somit so was wie eine "self-fulfilling prophecy" geschaffen hat.

Oder schuf er hochwillkommene ideologische Scheuklappen, mit denen wir "Westler" unsere eigene Friedensunfähigkeit nach außen projezieren, um nicht auf Feindbilder verzichten zu müssen?

Bzw., um selbstgeschaffene Feind-"Bilder" als schicksalhaft aufgetretene reale "Feinde" identifizieren und bekämpfen zu dürfen?

Ich persönlich halte jedenfalls einen Wirtschaftsraum von Portugal bis Peking für wünschenswert und bis vor den Maidan-Ereignissen für machbar, ohne Russen militärisch bekämpfen oder sich ihnen unterwerfen zu müssen. Dass diese Chance inzwischen vertan ist, sollte uns Anlass genug sein, auch die eigenen Positionen und Motive mal zu hinterfragen.