Was sind die Ursachen internationaler Konflikte? Wer sich (wie ich) nicht mit ein für alle Mal und allseits gültigen Denksystemen zufrieden gibt, akzeptiert, dass es ganz unterschiedliche Antworten auf diese Frage geben kann. Es gibt vorwiegend wirtschaftlich motivierte Konflikte; solche, in denen (territoriale) Machtinteressen eine große Rolle spielen; Konflikte, die von internen Schwierigkeiten ablenken sollen und in denen es um die eigene Identität geht; ideologische Auseinandersetzungen, und ja, religiös motivierte Konflikte. In der Debatte um die Ursachen des Ersten Weltkrieges wurde sogar die These formuliert, die beteiligten Staaten hätten ihn allesamt gar nicht gewollt, sondern seien – Schlafwandlern gleich – in ihn hineingestolpert. Da Konflikte in der sozialen Wirklichkeit und nicht in einem Reagenzglas stattfinden, können wir die einzelnen Faktoren nicht sauber voneinander trennen. Und: Konflikte entwickeln zumeist eine Eigendynamik. Sie verlaufen daher oft in unterschiedlichen Schüben. Erst stehen beispielsweise Herrschaftsinteressen im Vordergrund, im weiteren Verlauf können jedoch religiöse Differenzen wichtiger werden oder umgekehrt. Mit anderen Worten: Es gibt keine allgemeine Theorie internationaler Konflikte und es wird sie auch nie geben.

Insofern ist Vorsicht geboten, wenn ein Autor wie Huntington eine einzige Ursache für Konflikte, nämlich einen Zusammenprall von Kulturen, als vorherrschend postuliert. Auch besteht über die Definition von Begriffen wie Kultur und Zivilisation keine Einigkeit. Auf diesem wackligen Fundament ganze geografische Räume abgrenzen zu wollen, die von bestimmten Kulturen geprägt seien, ist ein nicht konsequent durchzuhaltendes Unterfangen. Erst recht, wenn Huntington behauptet, diese „Großkulturen“ stünden – tektonischen Platten gleich – in Gefahr, Bruchlinien künftiger Konflikte zu bilden.

Ich kann mich bei einer neuerlichen Lektüre von Huntingtons Foreign Affairs Aufsatz des Eindrucks nicht erwehren, dass seine Überlegungen wenigstens zu einem Teil Realität abbilden.

Ins Politische gewendet ist dann zu fragen: Droht nicht eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, wenn man sein eigenes Denksystem an einem „Kampf der Kulturen“ ausrichtet und dann zwischen Islamgläubigen einerseits und Verbrechern wie Mitgliedern des so genannten „Islamischen Staates“ andererseits nicht mehr zu unterscheiden weiß?

Und doch: Ich kann mich bei einer neuerlichen Lektüre von Huntingtons Foreign Affairs Aufsatz des Eindrucks nicht erwehren, dass seine Überlegungen wenigstens zu einem Teil Realität abbilden. Wobei es mir gar nicht um den Widerspruch Westen-Islam geht. Interessant finde ich vielmehr, dass Huntington zwischen einer westlichen Christenheit einerseits und einer orthodoxen Christenheit andererseits unterscheidet. Damit sah Huntington kulturelle Verwerfungen mitten durch Weißrussland und die Ukraine voraus. Und genau das ist es ja, was wir heute beobachten: Ein Riss, der mitten durch die Ukraine geht. Historisch gesehen ist das überzeugend zu erklären. Die West-Ukraine gehörte lange zum katholischen Habsburgerreich, während die Ost-Ukraine Teil des orthodoxen Zarenreichs war. Während man sich im Westen der Ukraine dem Herrschaftsanspruch des zunehmend anti-westlichen und orthodoxen Putin-Russlands widersetzt, zählt der Osten der Ukraine sich eben diesem eher zugehörig.

Gewiss, es wäre vermessen zu behaupten, der gesamte Ukraine-Konflikt ließe sich von diesem Paradigma aus in allen seinen Facetten erklären. Auch in diesem Konflikt geht es um wirtschaftliche Interessen und um Macht und Herrschaft. Aber mit seinem „Kampf der Kulturen“ hat Huntington ein Element benannt, das ebenfalls wesentlich ist. Jedenfalls scheint ihn der Ukraine-Konflikt eher zu bestätigen als zu widerlegen. Und dies hat gravierende Konsequenzen für die künftige europäische Ordnung: Momentan spricht einiges dafür, dass sie von einer Trennung zwischen einem westlich-aufgeklärten, säkularen, dem Individuum seinen Platz einräumenden Westen, und einem orthodoxen, anti-westlichen, auf die Gemeinschaft setzenden Osten geprägt sein wird.

5 Leserbriefe

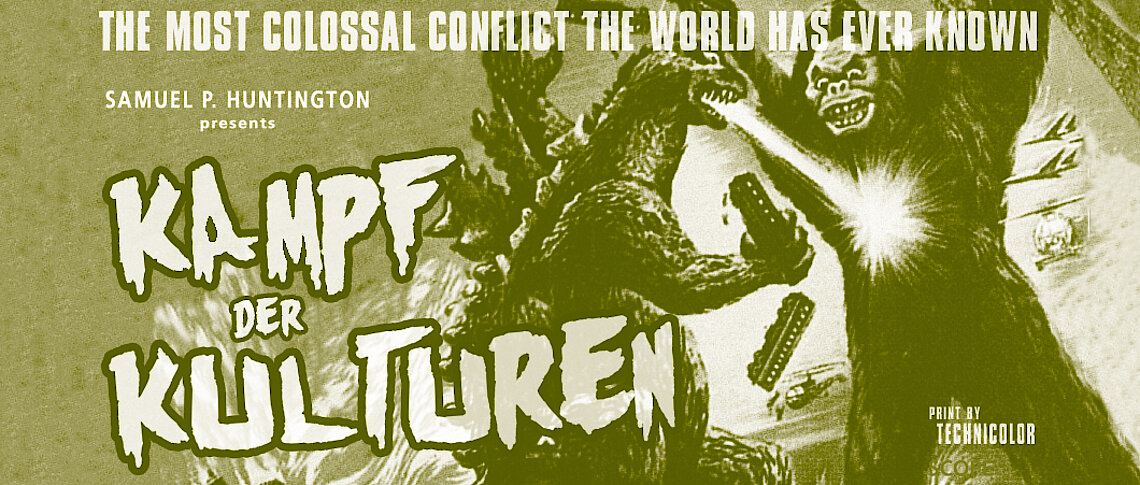

Aber eines sollte hier und insgesamt in der ipg Serie geändert werden: Das "Kino"Bild beschreibt "Kampf der Kulturen", das ist (wie im Artikel von Herrn Thränert richtig beschrieben) etwas anderes als der "clash of civilisation".

Huntington warnte davor, die westlichen Werte anderen Zivilisationen unbesehen aufzudrängen, einschliesslich der westlichen Sicht, wie "universelle" Menschenrechte zu verwirklichen seien. "What universalism to the west, is imperialism to the rest", schrieb er in "The Clash of Civilizations". Er betrachtete sein Buch auch als intellektuelle Begründung für seine Ablehnung des US-Feldzuges 2003 im Irak. "This book anticipated reasons for challenges and tragedies that unfolded in Iraq during the past five years", urteilte das Weatherhead Center for International Affairs der Harvard Universität, an dem Huntington lehrte. (...)

Unter Politikwissenschaftlern sind zwei weitere Werke Huntingtons von bemerkenswertem Einfluss gewesen: In seinem ersten Buch, "The Soldier and the State (1957)", untersuchte er die Frage, wie eine "objektive zivile Kontrolle" über den (später so genannten) militärisch-industriellen Komplex aufrecht erhalten werden kann. (Das ist heute aktueller denn je!)

In seinem Klassiker der vergleichenden Politikwissenschaft, "Political Order in Changing Societies" (1968), vertrat er die These, bei der politischen Betrachtung der sogenannten Entwicklungsländer sei weniger die Art des Regimes von Bedeutung als der Status von politischer Ordnung und Autorität.

Heftige Kritik erntete Huntington für sein letztes Buch "Who are we?" (2004), in dem er vor einer Hispanisierung der USA warnte und eine kompromisslose "Assimilation" der Migranten einforderte. Er liefere die rationale Begründung für rassistische Ressentiments", warfen Kritiker ihm vor. Huntington freilich war Wissenschaftler, kein politischer "Campaigner": Er plädierte angesichts der von ihm konstatierten kulturellen und religiösen Antagonismen für einen Schulterschluss des "Westens" - bei gleichzeitiger Anerkennung der Tatsache, dass die westlichen Werte anderen Kulturkreisen nicht aufoktroyiert werden können.

=> http://epo.de/index.php?option=com_content&view=article&id=4521